Dibujo de material arqueológico. Cerámicas

José Ramón Almeida. Ilustración Arqueológica

Ilustración y arqueología

Dibujo de material arqueológico. Cerámicas

Las aceñas del Puente Mayor, Valladolid

En la actualidad es difícil reconocer la estructura total que en su día llegó a tener este grupo de aceñas y batán. Sabemos que el conjunto estaba formado por tres construcciones unidas entre sí y todas ellas, a su vez, con el Paseo de las Moreras, primero a través de un puente de madera y desde 1738 por otro de piedra con tres ojos (según Ventura Seco) y que hoy se situaría bajo la chopera existente junto al cauce del río y el puente Mayor. Ya en el plano de Ventura Seco de 1738 se puede apreciar esta nueva configuración y existen numerosas fotografías de finales del XIX y del siglo XX en que se reconocen sus elementos.

Texto: Patrimonio Inteligente 2019

Asentamiento defensivo

Irueña se levanta sobre un cerro formado en la desembocadura del arroyo Rolloso en el río Águeda. Ambos cursos de agua y las empinadas pendientes del cerro ofrecieron al poblado una inmejorable defensa en casi todo su perímetro, con excepción de su lado meridional. A pesar de que solamente éste requería una protección artificial, los habitantes de Irueña construyeron una muralla en todo su contorno para completar su protección.

Texto: Vacceo

El altozano que divide los términos municipales de Tordesillas y Velilla (Valladolid), conocido como el cerro de Carricastro o Carrecastro, comenzó a escupir retazos de historia a medida que la excavadora dibujaba sobre el terreno los viales del futuro parque eólico que una empresa está levantando allí. Restos de cerámicas y piezas de granito labradas salieron a relucir prácticamente a cada dentellada de la máquina. Vestigios de un pasado muy lejano, que los expertos sitúan en el entorno de la Edad de Bronce (hace unos tres mil años), cuando los arqueólogos creen que pudo florecer en este cerro una metrópoli prerromana aún por descubrir. «El yacimiento ya era conocido y en cuanto han comenzado los trabajos de desbroce y los movimientos de tierra han comenzado a salir los restos esperados», explica el arqueólogo Ángel Palomino, responsable de supervisar la obra.

Fuente: El Norte de Castilla

Selección de material cerámico procedente de Carricastro dibujado por encargo de Patrimonio Inteligente.

Selección de ilustraciones realizadas por encargo de la empresa Vacceo para la nueva musealización del Centro de Interpretación de Las Cavenes, en El Cabaco (Salamanca).

El Centro de Interpretación de Las Cavenes es una actuación de carácter didáctico y expositivo sobre las antiguas labores mineras de oro romanas. Ubicado en una edificación de nueva construcción, cuenta con recursos informativos y participativos (paneles, maquetas interactivas, ilustraciones, maniquíes, elementos audiovisuales, etc.) relacionados con el papel del oro en la historia y de la minería romana en la zona, el hábitat de las poblaciones locales y la arqueología de estas evidencias o Cavenes, que conforman un auténtico paisaje cultural.

Este proyecto se integra en un conjunto más amplio de actuaciones para la rehabilitación de las antiguas labores mineras romanas impulsado por el Ayuntamiento, que intenta potenciar el turismo cultural y natural de la comarca y del que forma parte un itinerario señalizado ya creado para la visita sobre el terreno de la zona minera.

Las explotaciones mineras se sitúan en la localidad de El Cabaco, incluido en el espacio Natural Protegido de las Batuecas – Sierra de Francia. Se trata de evidencias de explotaciones de oro pertenecientes al siglo I dC., de las que subsisten sobre el terreno diferentes huellas de los procesos de extracción, transporte, lavado y acumulación de estériles. En estado de conservación óptimo, son apreciables las evidencias de los canales, depósitos o frentes de extracción de dichas labores, que configuran un paisaje característico denominado «Cavenes».

Las excavaciones arqueológicas efectuadas han permitido obtener destacados datos sobre el hábitat y las formas de vida de los pobladores y trabajadores de dichas minas, que representan sistemas de explotación y aprovechamiento diferentes a los conocidos en Las Médulas.

Texto: ARQUEOTUR, Red de Turismo Arqueológico

Los cerritos de indios

Los cerritos de indios son montículos que constituyen vestigios arqueológicos del pasado aborigen en Uruguay y Brasil.

Los pueblos indígenas que habitaron la zona de planicies y bañados del este y noreste de Uruguay mantuvieron la costumbre de construir y utilizar montículos en tierra durante casi 5.000 años. Algunos tienen forma circular y otros son ovalados o incluso alargados. Los más grandes llegan a los siete metros de altura. En superficie tienen generalmente entre 30 o 40 metros pero pueden llegar a tener 50 a 60 metros de diámetro.

Están hechos fundamentalmente de tierra muy oscura extraída de los alrededores, mezclada con otros materiales entre los que se incluyen desechos de la vida cotidiana; por ejemplo: restos orgánicos, restos de la fabricación de instrumentos en piedra, tierra quemada, carbón, fragmentos de vasijas de cerámica y restos de lo que comían entre lo que se puede encontrar huesos de animales y semillas de frutos.

Las familias indígenas vivieron sobre muchos de estos cerritos, es decir, los utilizaban como áreas domésticas. Pero los cerritos también cumplieron otras funciones como por ejemplo el cultivo de maíz. Incluso, aún en la actualidad, en algunas zonas del departamento de Rocha, los cerritos son el lugar elegido para las huertas porque su tierra es fértil y rica en nutrientes.

Desde hace por lo menos 1.600 años se utilizaron además como cementerios. Los pueblos indígenas empezaron a enterrar a sus muertos en ellos como forma de señalar que esas tierras pertenecían a sus familias.

Los casi 5.000 mil años que duró el período de construcción y uso de cerritos muestran que fue una tradición cultural muy arraigada entre los indígenas del Uruguay. Las últimas pistas sobre ellos desaparecen hace apenas dos siglos atrás.

La llegada de los europeos a estas tierras generó un choque de dos culturas muy distintas que trajo como consecuencia la desaparición de las comunidades indígenas y la mezcla de varios de estos grupos con los recién llegados. Fue un proceso corto y traumático. Lo curioso es que los colonizadores europeos no mencionan los cerritos de indios en ningún documento. Sin embargo, sí describieron a los grupos indígenas que habitaban el territorio donde se encuentran los cerritos, los guenoas-minuanes.

De acuerdo a estudios genéticos realizados en Uruguay más de la mitad de la población actual al norte del río Negro tiene ascendencia de ancestros indígenas.

Fuente: Camila Gianotti. Directora del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay (LAPPU)

El poder de la imagen

Cuando el año pasado se hizo la reconstrucción del rostro de una indígena de 1.600 años –utilizando técnicas de reconstrucción forense a partir de un cráneo encontrado en un cerrito de indios rochense– todos quedamos maravillados: más allá de que toda reconstrucción tiene algo de arte y no puede agotar la diversidad de facciones, colores de ojos, pelo y piel, los habitantes milenarios de esta tierra dejaban de ser huesos en colecciones y por fin pasaban a tener una cara en la que mirarnos. En ese sentido, a título personal, creo que este libro hace un aporte de similar magnitud.

A todo lo que Los indios de los cerritos aporta sobre el tema de manera amena, didáctica y cercana para los niños, hay dos ilustraciones, realizadas por José Ramón Almeida, que realmente impactan en el lector. Es que estos dibujos, basados en evidencia científica supervisada por Gianotti, tienen la capacidad de dar carne y hacernos visualizar cómo eran algunos aspectos de la vida de esas poblaciones de una manera que sólo se me ocurre calificar de conmovedora.

Las dos ilustraciones de Almeida representan dos escenas de la vida de los pobladores de Rocha hace cientos –o miles– de años. Y al verlas, es como si se hubiera encontrado la foto perdida de un familiar lejano. Ambas son creíbles, complejas, abundantes en información y, sobre todo, plausibles. En una de ellas vemos a una aldea tal y como muchos arqueólogos y antropólogos piensan que sería: un conjunto de cerritos rodeando una plaza central. Los indios nos miran en la figura, totalmente relajados. Unos cocinan peces y zapallo, otros conversan, otros traen la caza del día –un venado guazubirá–; lejos, un grupo planta calabazas, otros cosechan maíz, unos construyen cestas mientras un perro acompaña cerca de una olla puesta al fuego. En el cielo vuelan unos cuantos chajás. Las palmeras pintan el bañado. Niños, niñas, adultos, mujeres, ancianos, todos están lejos de la concepción del indio guerrero –visto como enemigo para los españoles que contaban la Historia en sus crónicas–, y uno parece asomarse a la vida relajada y pacífica de la aldea.

La otra ilustración es aun más potente: representa una ceremonia de enterramiento. Uno percibe el dolor por la partida de un ser querido mientras la chamana, cubierta por una piel de zorro, despide al fallecido. Nuevamente, las palmeras recortadas contra el cielo nocturno lo miran a uno como preguntándole por qué no se imaginó una escena así antes. En el cielo, la Cruz del Sur domina la escena mientras uno de los aldeanos coloca cabezas de zorro en la tumba aún abierta de su compañero (un detalle basado en mandíbulas de zorro asociadas a enterramientos humanos encontradas en cerritos). ¿Cómo era esta gente? ¿Cómo vivían? Aún es mucho lo que no sabemos. Así y todo, como aquellas imágenes de neandertales de la infancia, una vez vistas estas ilustraciones es difícil que al sentir hablar de constructores de cerritos uno inmediatamente no visualice la escena en las coordenadas planteadas por Almeida, Soler y Gianotti. Si el año pasado la ciencia le puso rostro a la abuela de los uruguayos, Almeida nos pintó la aldea.

Con las autoras

“Si yo fuera niño, recordaría esas imágenes”, dice Soler al respecto de las escenas de Almeida. “Fueron intensamente conversadas, son fruto de mucho trabajo y Camila insistió en varios detalles. El otro día estábamos en Rocha con un grupo de maestros y profesores y uno dijo que lo que más le había llamado la atención eran esas imágenes, que tildó de ‘revolucionarias’, ya que nunca había imaginado a los indios de esa manera ni tampoco le habían dado las herramientas para imaginarlos así”, relata Soler. Gianotti, desde Santiago de Compostela, donde está estudiando la relación entre los fenómenos astronómicos y nuestros cerritos, confiesa: “Ambas ilustraciones son muy potentes, pero además eran muy necesarias, porque es lo que nos piden los niños cuando vamos a dar charlas: quieren ver cómo eran. Nosotros los podemos imaginar, pero ellos necesitan verlo, por lo que creo que la ilustración es una herramienta extremadamente útil para fijar los contenidos del libro. Las dos ilustraciones hablan por sí solas y pueden ser utilizadas como material didáctico para dar a conocer esa historia que queremos mostrar”. Parte del éxito de las imágenes tal vez se deba a que Almeida, además de ser ilustrador, es también arqueólogo.

Cada vez que hablo con arqueólogos y antropólogos me encuentro con varios que dicen que todo lo que se ha venido investigando en las últimas décadas sobre nuestro pasado prehispánico no se ve reflejado en lo que les enseñamos a nuestros niños en las escuelas. “Creo que todavía sigue siendo una gran deuda de la enseñanza reflejar lo que hacemos los investigadores en los libros de primaria y secundaria”, responde Gianotti. “El tema del pasado prehispánico, el pasado indígena, siegue siendo un debe en escuelas y liceos, y este libro efectivamente va en un poco en esa dirección, ya que pretende contar una historia que no está contada y de la que además hay mucha información, muchos datos, mucha investigación, como para que sorprenda, nos llame la atención y que, además, nos muestre otra historia distinta, una que ha sido silenciada, invisibilizada e incluso negada hasta el día de hoy” remata Gianotti.

Los indios de los cerritos, de Camilia Gianotti, Silvia Soler y Sebastián Santana. +Cerca ediciones y Banda Oriental.

Fuente: Leo Lagos. ladiaria.com.uy

Próximamente:

Tras más de dos meses de trabajo está a punto de ver la luz uno de los encargos más interesantes (y complejos) que he hecho últimamente. Se trata de un juego de 48 cartas ilustradas para conocer los principales monumentos, personajes y hechos de la presencia musulmana en la Península Ibérica a través de ocho familias temáticas con textos en español, inglés y árabe.

Trabajo realizado para Ciudades en Juego.

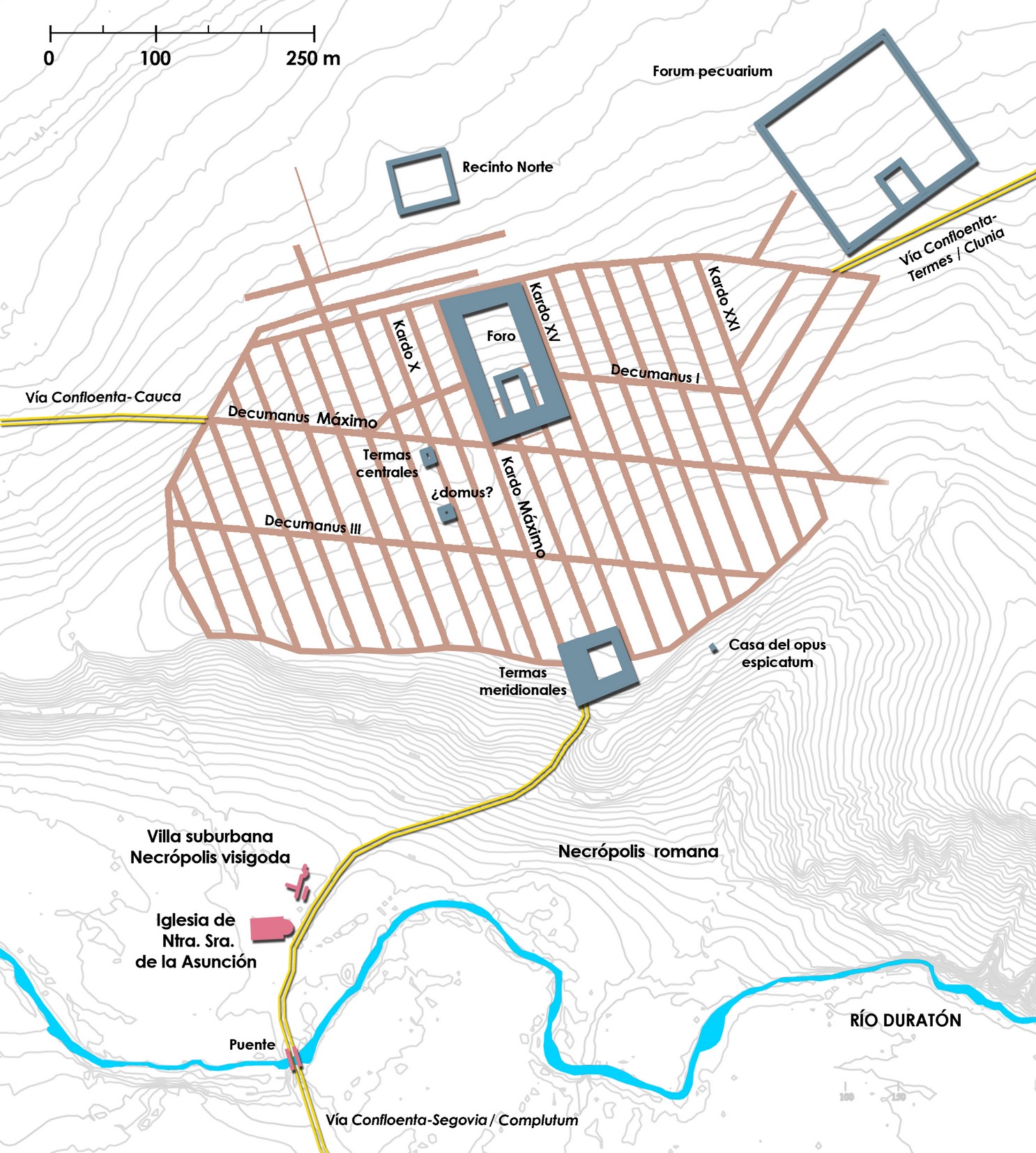

Diversas escenas para la publicación (inédita) que prepara Santiago Martínez Caballero, director del Museo de Segovia, sobre la ciudad y la provincia en época romana.

La campaña desarrollada por el cónsul Tito Didio en la Celtiberia del Duero entre el 98 y 94 a.C. supuso la conquista y anexión del alto valle del Duratón, en tierras de Segovia, donde ya existían diversas ciudades (oppida) de origen indígena como por ejemplo Sepúlveda.

La campaña desarrollada por el cónsul Tito Didio en la Celtiberia del Duero entre el 98 y 94 a.C. supuso la conquista y anexión del alto valle del Duratón, en tierras de Segovia, donde ya existían diversas ciudades (oppida) de origen indígena como por ejemplo Sepúlveda.

La nueva política romana implicaba la reorganización de los nuevos territorios y el movimiento de ciertos núcleos de población. En el caso de Sepúlveda la población se traslada desde su atalaya fortificada hasta el valle del Duratón, unos kilómetros al este, donde se funda ex novo la ciudad romana de Confloenta.

El nombre de Confloenta hace referencia no sólo a la unión de dos ríos (el Duratón y el Serrano) sino también a su importancia como cruce de caminos, vías pecuarias y vías romanas.

La nueva ciudad se asienta cercana al Duratón, sobre una meseta elevada, con un trazado de calles regular como demuestra la fotografía aérea. Esa retícula queda definida por el habitual cruce de calles principales (kardo y decumano) hasta ocupar una superficie de 50 ha.

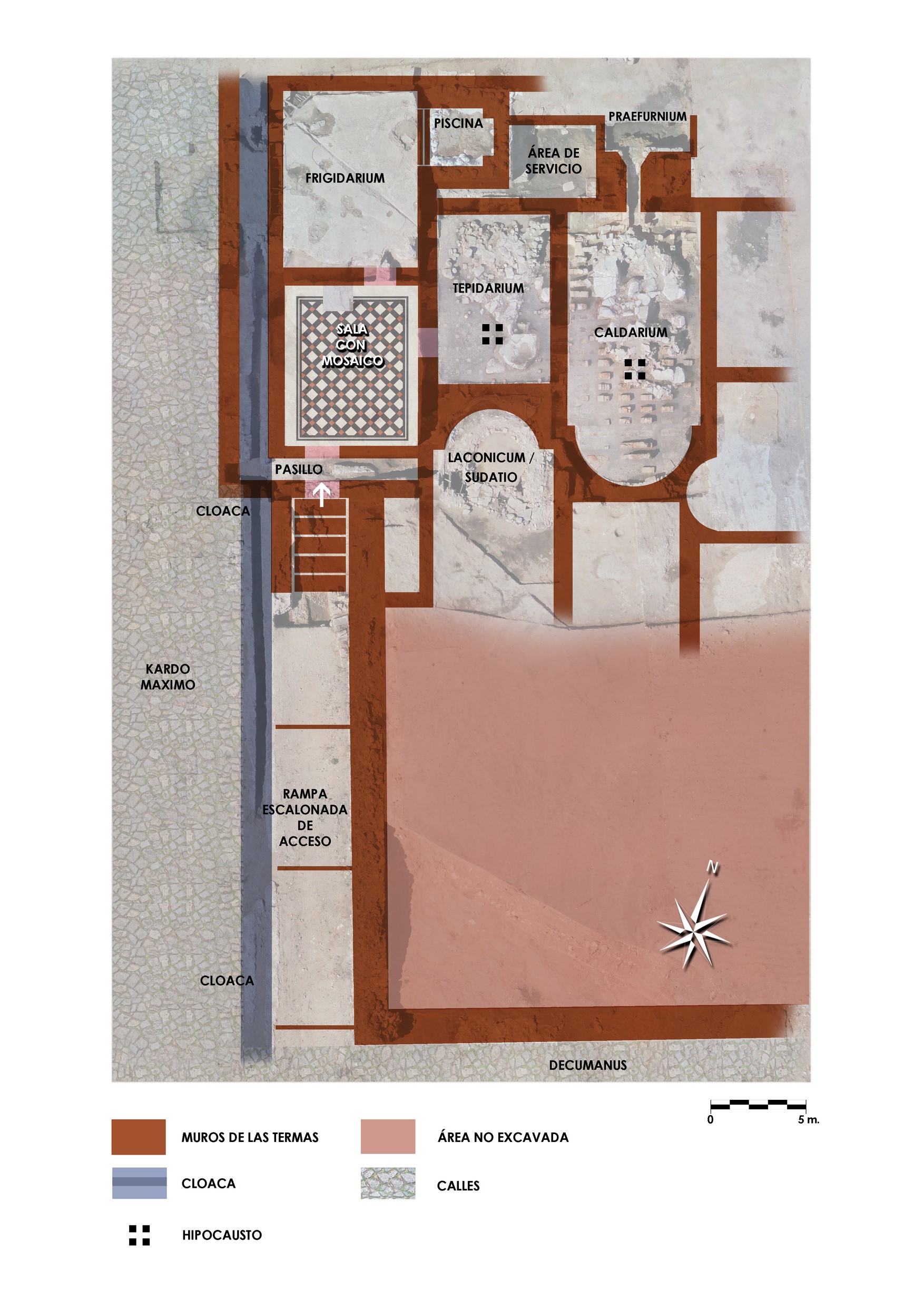

En Confloenta destaca el amplio complejo termal, excavado en los últimos años por Santiago Martínez Caballero, director del proyecto y del Museo de Segovia. Este gran edificio de unos 2000 m2 se encuentra junto a la rampa de acceso meridional de la ciudad y cuenta con diferentes salas calefactadas (hipocausto), algunas de ellas con mosaicos geométricos.

Un aspecto muy importante de la ciudad de Confloenta es la presencia hacia el este del foro pecuario o mercado ganadero, un amplio espacio cuadrangular de 150 m de lado cerrado por un muro y que servía para la exhibición y venta de ganado bovino y ovino.

A poca distancia de la ciudad romana, a orillas del río, se encuentra la iglesia de La Asunción, edificio románico construido sobre el cementerio visigodo de Duratón. Descubierta en 1929, se trata de una de las necrópolis visigodas más importantes de España ya que cuenta con más de 650 enterramientos.

Estas son algunas de las ilustraciones y planimetrías realizadas para la reciente señalización de la ciudad romana y de la necrópolis visigoda llevada a cabo por Arcovia, Estudios integrales de Patrimonio Cultural.